حين أكتب عن مجتمعي (موريتانيا)، لا أستند إلى الدراسات السوسيولوجية الجاهزة للمجتمعات الأخرى، بل أعتمد على اجتهادات شخصية تنبع من معرفة عميقة بواقع فريد في تركيبته وتاريخه.

لقد عرفت موريتانيا، منذ تأسيسها، تفاعلاً معقّدًا بين إرثها البدوي العميق ومتطلبات الدولة الحديثة. فقد ظلّ طابع البداوة والسيبة سمة مميّزة للبلاد، انعكست على البنية الاجتماعية، وأنماط التفكير، وأشكال الولاء، بحيث بقي الانتماء للقبيلة أقوى من الانتماء للدولة، واحتفظت ثقافة الهمّ البدوي بمكانتها في النفوس رغم التحول الحضري السريع.

ومع دخول المجتمع إلى المدينة، لم يحدث التحوّل القيمي بالعمق المطلوب، بل تمّ انتقال البداوة إلى المدينة انتقالًا فوضويًا، فاختلطت القيم، وتداخلت السلوكيات، وبرزت مظاهر أزمة هوية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.

البداوة في مواجهة الحداثة

لقد أُدخل المجتمع الموريتاني إلى فضاء الحداثة دون إعداد ثقافي يوازي حجم التحوّل، فكانت النتيجة حالة من الاغتراب الحضاري.

اصطدم البدوي، ببساطته ونقائه الفطري، بعالم جديد تُحرّكه الرؤية المادية الغربية التي تنظر إلى الإنسان والأشياء بوصفها أدوات استهلاك واستعمال، لا مقاصد لها إلا المنفعة.

ومن هنا نفهم مظاهر التهافت على الكماليات الحديثة من سيارات وهواتف ومظاهر استهلاكية فارغة، حتى باتت الحداثة عند البعض مرادفًا للتملك لا للتفكير، ووسيلة للتفاخر لا للتقدم.

وفي ظل هذا المشهد، تراجعت القيم الروحية لصالح قيم الجسد، وعلت شؤون الغريزة على حساب العقل والضمير، وتبدلت المعايير، فصار الحكم لغريزة القوة لا لعقلانية النظام والمنطق والعدل، وغابت روح الحوار والتسامح لتحل محلها الأنانية والإعجاب بالرأي.

وهكذا، لم يكن صدام البداوة مع الحداثة صراع أدوات بقدر ما هو صراع قيم ورؤية للحياة.

القبيلة والدولة – جدلية التاريخ والسياسة

تُعدّ القبيلة الحاضنة التاريخية للثقافة الموريتانية، مثلما كان “لفريگ” حاضنتها الجغرافية.

وقد فسّر ابن خلدون العصبية القبلية بأنها «الالتحام بالنسب»، ورأى أن هذا الالتحام – وإن كان في كثير من الأحيان اعتقادًا وهميًا – يمثل ركيزة التضامن والحمية في المجتمعات البدوية.

لكن ابن خلدون نفسه نبّه إلى أن العصبية تفقد روحها فور انتقالها إلى السلطة، لأن الحاكم ينفرد بالمجد دون قومه، فتذبل العصبية في الجيل الثاني وتنهار في الثالث.

غير أن البنية القبلية في موريتانيا استطاعت – بعكس النموذج الخلدوني – أن تحافظ على دورها السياسي والاجتماعي داخل الدولة الحديثة، لا بسبب قوتها الذاتية فقط، بل لأن الدولة نفسها، في مراحل متعددة، وجدت في القبيلة أداة تعبئة وضبط أكثر من كونها عائقًا أمامها.

وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم تتأثر القبيلة بالنهج المغاير الذي جاءت به الدولة؟

الجواب ربما يكمن في خصوصية البداوة الصحراوية الموريتانية، فهي بداوة بلا حدود، مفتوحة الأفق، حرة الطبع، متصالحة مع الطبيعة، الأمر الذي جعلها أكثر مقاومة للتأطير السياسي والإداري.

ولا يزال هذا التداخل بين القبيلة والدولة ينعكس في أنماط التمثيل السياسي والإداري، حيث تتغلغل الولاءات التقليدية داخل مؤسسات الدولة الحديثة، فتبطئ عملية التحول الديمقراطي وتعيق تكافؤ الفرص.

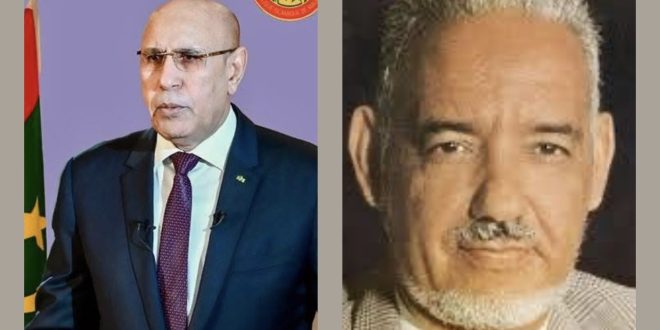

من تجربة المختار إلى خطاب الغزواني

في التاريخ الموريتاني الحديث، حاول الرئيس المؤسس المختار ولد داداه الحدّ من تغوّل العصبية القبلية بقرارات جريئة، لعل أشهرها حادثة “ردم آويليكات” حين عاقب موظفي الدولة الذين شاركوا في مناسبة قبلية ضخمة، فكان بذلك يوجّه رسالة واضحة: لا مكان للقبيلة في الدولة.

اليوم، وبعد نصف قرن، يعود النقاش نفسه لكن في صيغة أكثر نضجًا.

ففي خطابه الأخير بمدينة انبيكت لحواش، أعلن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني موقفًا حازمًا ضد كل خطاب يمسّ وحدة المجتمع، مؤكدًا أن الدولة لن تتساهل مع أي ممارسة تُعيد إنتاج الانتماءات الضيقة على حساب الانتماء الوطني الجامع.

إذا كان المختار قد حاول ترسيخ الدولة بالتنبيه والمثال، فإن الغزواني يسعى اليوم لترسيخها بالمؤسسات والسياسات.

إنه خطاب يؤسس لمرحلة جديدة من الوعي الوطني، تتجاوز الانتماءات القبلية والجهوية، وتفتح الباب أمام بناء دولة المواطنة والقانون.

إن بناء الدولة لا يتمّ بالخطاب وحده، بل بالوعي والعمل والإرادة المشتركة.

ولن يتحقق هذا إلا عبر إصلاح عميق في المدرسة والإعلام والإدارة، بحيث تُزرع قيم المواطنة في النشء، وتُكرّس العدالة في الممارسة، ويُحتفى بالكفاءة بدل القرابة، وبالانتماء للوطن بدل الانتماء للفخذ والجهة.

فالمدينة الحديثة، بما فيها من تزاحم وتنوع، تفرض على الجميع تعلّم التعايش والتسامح والتقبّل، والاعتراف بالاختلاف بوصفه مصدر غنى لا تهديد.

فلنبنِ وطنًا يُقاس فيه الإنسان بعطائه لا بانتمائه، وبكفاءته لا بلونه أو قبيلته.

فموريتانيا وطن للجميع، لا قبيلة فيه تعلو على القانون، ولا جهة تسبق الدولة.

ختاما: إن موريتانيا اليوم أمام فرصة تاريخية لصناعة نموذج وطني متماسك، يعيد الاعتبار للعقل والضمير، ويرسّخ ثقافة القانون على حساب العصبية، والمواطنة على حساب الولاء الضيق.

فالوطن أكبر من القبيلة، وأسمى من الجهة، وأبقى من كل الاصطفافات.

وما دام الخطاب الرسمي يتجه نحو هذا الأفق، فإن على النخب والمجتمع أن يترجموا القول إلى فعل، ليكون شعار المرحلة فعلًا لا قولًا:

“موريتانيا أولًا… فوق القبيلة، وفوق الجهة، وفوق كل الانتماءات الضيقة.”

آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي

آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي